« Ligne d'Alençon à Condé-sur-Huisne » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

Aucun résumé des modifications |

||

| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||

| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||

| title = Ligne d'Alençon à Condé-sur-Huisne | | title = Ligne d'Alençon à Condé-sur-Huisne | ||

| numeroofficiel = 423 000 | | numeroofficiel = 423 000 | ||

| proprietaire =Conseil | | proprietaire =Conseil Départemental de l'Orne | ||

| ("Historique") | | ("Historique") | ||

| miseenservice = 6 mai 1873 | | miseenservice = 6 mai 1873 | ||

| fermeture = | | fermeture = 1953 - 1989 | ||

| declassement = | | declassement = 17 novembre 2001 | ||

| concessionnaireoriginal = | | concessionnaireoriginal = Compagnie des Chemins de Fer de l'Orne - Compagnie des chemins de fer de l'Ouest - État - SNCF | ||

| ("Caractéristiques techniques") | | ("Caractéristiques techniques") | ||

| longueur = 66,3 km | | longueur = 66,3 km | ||

| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||

| nbvoies = 1 (voie unique) | | nbvoies = 1 (voie unique) | ||

| pentemax = 15 ‰ | | pentemax = 15 ‰ | ||

}}'''La ligne d'Alençon à Condé-sur-Huisne''' était une ancienne ligne ferroviaire mise en service le 6 mai 1873, par le Conseil Général de l'Orne, permettant de relier Alençon à la ligne de Paris à Brest via le sud-est du département.<ref>[https://argentanwebferro.fr/dalencon-a-conde-sur-huisne/ ''D’Alençon à Condé sur Huisne …'', Blog Argentan Web Ferroviaire]</ref> | }}'''La ligne d'Alençon à Condé-sur-Huisne''' était une ancienne ligne ferroviaire mise en service le 6 mai 1873, par le Conseil Général de l'Orne, permettant de relier Alençon à la ligne de Paris à Brest via le sud-est du département.<ref name=":0">[https://argentanwebferro.fr/dalencon-a-conde-sur-huisne/ ''D’Alençon à Condé sur Huisne …'', Blog Argentan Web Ferroviaire]</ref> | ||

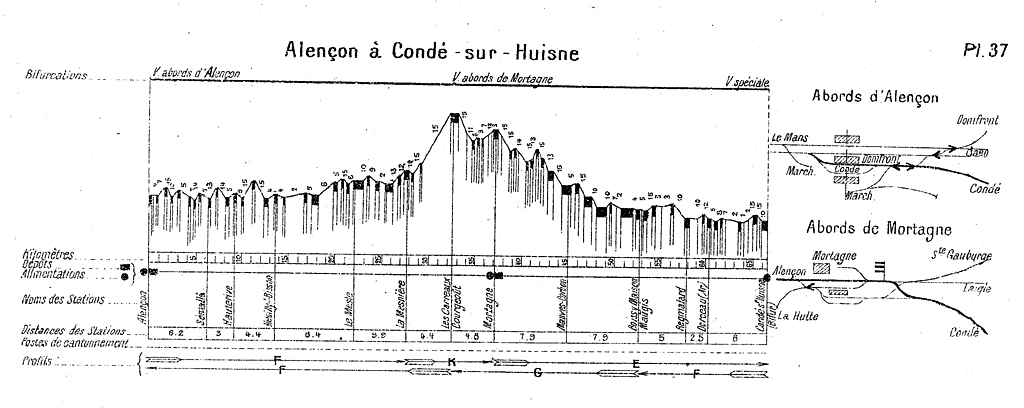

La ligne desservait les gares suivantes : Alençon, Semallé (halte) [PK 6,2], Hauterive (halte) [PK 9,2] Neuilly-le-Bisson [PK 13,6], Le Mêle-sur-Sarthe [PK 22], La Mesnière [PK 27,8], Les Carreaux- | La ligne desservait les gares suivantes : Alençon, Semallé (halte) [PK 6,2], Hauterive (halte) [PK 9,2] Neuilly-le-Bisson [PK 13,6], Le Mêle-sur-Sarthe [PK 22], La Mesnière [PK 27,8], Les Carreaux-Courgeoût (halte) [PK 31,7], [[Gare de Mortagne-au-Perche (Mortagne-au-Perche)|Mortagne-au-Perche]] [PK 37,1], [[Gare de Mauves-Corbon (Corbon)|Mauves-Corbon]] [PK 44,9], [[Gare de Boissy-Maison-Maugis (Maison-Maugis)|Boissy-Maison-Maugis]] [PK 52,7], [[Gare de Rémalard-Bellou (Bellou-sur-Huisne)|Rémalard-Bellou]] [PK 57,7], [[Gare de Dorceau (Dorceau)|Dorceau (halte)]] [PK 60,3], et [[Gare de Condé-sur-Huisne (Condé-sur-Huisne)|Condé-sur-Huisne]] [PK 66,3]. | ||

La ligne ferma définitivement en 1989 suite à un abandon progressif du service voyageurs puis du fret. Elle est reconvertie en voie verte à partir de 2010, offrant alors 67 km d'itinéraire cyclable et pédestre s'intégrant à la "La Véloscénie", allant de Paris au Mont-Saint-Michel.<ref>Panneau d'information "''Un peu d'histoire''" installé à Condé-sur-Huisne, Conseil Départemental de L'Orne.</ref> | La ligne ferma définitivement en 1989 suite à un abandon progressif du service voyageurs puis du fret. Elle est reconvertie en voie verte à partir de 2010, offrant alors 67 km d'itinéraire cyclable et pédestre s'intégrant à la "La Véloscénie", allant de Paris au Mont-Saint-Michel.<ref name=":1">Panneau d'information "''Un peu d'histoire''" installé à Condé-sur-Huisne, Conseil Départemental de L'Orne.</ref> | ||

[[Fichier:Profil de la ligne d'Alencon à Conde-sur-Huisne.jpg|centré|vignette|668x668px|Profil de la ligne d'Alencon à Conde-sur-Huisne]] | [[Fichier:Profil de la ligne d'Alencon à Conde-sur-Huisne.jpg|centré|vignette|668x668px|Profil de la ligne d'Alencon à Conde-sur-Huisne]] | ||

== Histoire == | == Histoire == | ||

=== Construction et mise en service de la ligne === | |||

Dès 1865, un projet de ligne ferroviaire d'intérêt local entre Alençon et [[Condé-sur-Huisne (Sablons-sur-Huisne)|Condé-sur-Huisne]] est envisagé. | |||

En 1870, une convention est signée entre le Département de l'Orne et la Compagnie des chemins de fer de l'Orne (CCFO), fondée spécialement pour ce projet. En échange d’une subvention de 3 500 000 francs, la CCFO s’engage à réaliser les travaux de construction dans un délai de deux ans après l'acquisition des terrains. Dès lors, des procédures d’aliénation et d’expropriation sont lancées pour obtenir les parcelles nécessaires à l’infrastructure. | |||

Le 12 Mars 1870 un décret impérial déclare la future ligne d'utilité publique.<ref>''N° 17763 - Décret impérial qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local d'Alençon à Condé-sur-Huisne : 12 mars 1870'', Bulletin des lois de l'Empire Français, Paris, Imprimerie impériale, xI, vol. 35, no 1807, 1870, p. 581 - 600</ref> | |||

En 1871, les travaux de construction commencent sous la direction de M. ''CROCQUEFER'', ingénieur en chef de l'exploitation. La ligne doit s’étendre sur une longueur de 66,3 kilomètres et présente des exigences techniques particulières : des pentes et des courbes douces sont prévues pour garantir la sécurité et la stabilité du train. Ces choix impliquent des travaux de terrassement de grande ampleur, bien plus conséquents que ceux nécessaires pour une route traditionnelle. | |||

La construction de cette ligne nécessite également la traversée ou le contournement de nombreux cours d'eau. Pour ce faire, 68 aqueducs et 38 buses sont installés. En outre, 30 ponts sont érigés, dont un pont métallique de 10 mètres au-dessus de la Sarthe, près du Mêle, et deux autres ponts à deux arches, mesurant respectivement 24 mètres et 30 mètres, pour franchir l’[[Huisne (cours d'eau)|Huisne]] à Boissy-Maugis et à Condé. Parallèlement, plusieurs routes et chemins doivent être déviés pour aménager des passages à niveau. La ligne en compte 153, soit en moyenne un tous les 433 mètres. | |||

Le 6 mai 1873, la construction est achevée dans les délais prévus, et la ligne Alençon-[[Gare de Condé-sur-Huisne (Condé-sur-Huisne)|Condé-sur-Huisne]] entre officiellement en service. | |||

La gestion de la ligne est confiée pour une durée de 99 ans à la Compagnie des chemins de fer de l'Orne. Cette concession comprend des conditions tarifaires fixes pour le transport des voyageurs et des marchandises, ainsi que diverses obligations de service public, assurant ainsi une accessibilité et une régularité pour les utilisateurs.<ref name=":1" /> | |||

=== Période de prospérité === | |||

Dès le début du service, le train effectue quatre allers-retours quotidiens, assurant la desserte de plusieurs haltes et stations importantes le long du trajet. Le parcours conduit à la [[Gare de Mortagne-au-Perche (Mortagne-au-Perche)|gare de Mortagne-au-Perche]], un carrefour ferroviaire majeur de la région. [[Mortagne-au-Perche (Commune)|Mortagne-au-Perche]] se situe en effet au cœur d’un réseau de lignes ferroviaires desservant Alençon, [[Gare de Condé-sur-Huisne (Condé-sur-Huisne)|Condé-sur-Huisne]], [[Gare de Bellême (Bellême)|Bellême]], Mamers, L’Aigle, Sainte-Gauburge, et enfin Gacé, toutes mises en service en 1881. Après [[Gare de Mortagne-au-Perche (Mortagne-au-Perche)|Mortagne-au-Perche]], le train poursuit son trajet jusqu'à [[Gare de Condé-sur-Huisne (Condé-sur-Huisne)|Condé-sur-Huisne]], où la ligne rejoint la grande voie reliant Paris à Brest, facilitant ainsi les connexions vers des destinations plus lointaines. | |||

Le train devient rapidement un moyen de transport essentiel pour les voyageurs et les marchandises, remplaçant en partie les animaux de trait. Toutes les communes veulent alors une gare. Le réseau Ornais se développe jusqu'en 1919, avec 723 km de voies ferrées. | |||

En 1890, la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, déjà responsable de l’exploitation des gares d'Alençon et de [[Gare de Condé-sur-Huisne (Condé-sur-Huisne)|Condé-sur-Huisne]], manifeste son intérêt pour l’acquisition de la ligne. En effet, la CCFO étant en faillite, elle sollicite l'État afin qu'il exerce son droit de rachat à faible coût, dans l’optique de se voir confier l'exploitation de cette ligne<ref name=":1" />. | |||

Le 14 janvier 1890, une nouvelle convention d'exploitation de la ligne est signée entre la Compagnie des Chemins de Fer de l'Ouest et le ministre des Travaux Publics. La convention sera approuvée par la loi du 20 juin 1891, qui intègre la ligne au réseau de la compagnie<ref>[https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2147845/f1038.image ''N° 23838 - Loi qui incorpore le chemin de fer d'Alençon à Condé-sur-Huisne dans le réseau de l'Ouest : 20 juin 1891'', Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, xII, vol. 42, no 1413, 1870, p. 1010 - 1011]</ref>. | |||

==== Transport de marchandises ==== | |||

Avant la Première Guerre mondiale, l’Orne utilise principalement le transport ferroviaire pour exporter une variété de produits locaux : minerai, matériaux de construction, bois, céréales, produits métallurgiques et textiles. En parallèle, le département importe surtout du charbon, des matériaux de construction, des produits métallurgiques, du vin, ainsi que des engrais et amendements, nécessaires à l’agriculture. | |||

Les productions locales bénéficient grandement de cette infrastructure ferroviaire. Les laiteries, meuneries et distilleries utilisent la voie pour expédier leurs produits, tout comme les producteurs de pommes et de cidre. Les éleveurs, quant à eux, envoient leurs bêtes, notamment depuis la gare du Mêle-sur-Sarthe, en direction des abattoirs de la Villette à Paris. Les éleveurs de chevaux percherons, typiques de la région, utilisent également le train pour le transport de leurs animaux. | |||

Pendant la Première Guerre mondiale, le chemin de fer joue un rôle stratégique crucial pour le transport des troupes et des marchandises. Cette infrastructure devient ainsi un pilier logistique pour soutenir l’effort de guerre, facilitant les déplacements rapides et le ravitaillement des fronts.<ref name=":1" /> | |||

==== Transport de passagers ==== | |||

En 1888, La CCFO emploie 130 personnes, dont la moitié est dédiée aux opérations de transport. Cette année-là, 156 557 billets sont vendus pour le transport des passagers, la « grande vitesse » représente 55 % de son chiffre d'affaires. C’est la période faste des comices, foires et marchés : nombreux sont ceux qui prennent le train pour se rendre au chef-lieu de canton, à la sous-préfecture, à la préfecture, ou encore vers des sites de pèlerinage comme La Chapelle-Montligeon ou Sées, ou des lieux de célébrations religieuses tels que Soligny-la-Trappe. Pour répondre à la demande, des trains supplémentaires circulent même la nuit. | |||

Pendant la belle saison, le train attire de nombreux voyageurs souhaitant profiter des paysages de campagne, des Alpes mancelles, ou des forêts du Perche. À la gare de Neuilly-le-Bisson, située en réalité sur la commune des Ventes-de-Bourse en pleine forêt de Bourse, les visiteurs descendent pour passer la journée dans ce cadre naturel. À proximité de cette gare, une voiture-restaurant Pullman stationne pendant longtemps, servant de salle de réunion au club Lions d’Alençon. | |||

En août 1910, de grandes fêtes aéronautiques sont organisées à Mortagne, attirant des foules. La Compagnie met alors à disposition des voyageurs des wagons à bestiaux pour pallier le manque de places. Le journal Le Perche dira : « ''à leur arrivée en gare de Mortagne-Aviation, les dames en toilettes claires étaient un peu froissées et prétendaient que "ça puait, la' dans !". Heureusement, leurs compagnons de voyage, dans une ambiance bonne enfant, faisaient tout pour égayer l’atmosphère ».<ref name=":1" />'' | |||

En 1931, le Chaix Etat affiche 3 aller-retours journaliers d'Alençon à [[Gare de Condé-sur-Huisne (Condé-sur-Huisne)|Condé]] prolongés jusqu'à [[Gare de Nogent-le-Rotrou (Nogent-le-Rotrou)|Nogent-le-Rotrou]].<ref name=":0" /> | |||

En 1937, cinq trajets aller-retour sont proposés chaque jour entre Alençon et [[Gare de Mortagne-au-Perche (Mortagne-au-Perche)|Mortagne]], et quatre jusqu'à [[Gare de Condé-sur-Huisne (Condé-sur-Huisne)|Condé-sur-Huisne]]. Le premier autorail part d’Alençon à 7 h et atteint [[Gare de Mortagne-au-Perche (Mortagne-au-Perche)|Mortagne]] à 7 h 43, puis [[Gare de Condé-sur-Huisne (Condé-sur-Huisne)|Condé-sur-Huisne]] à 8 h 19<ref name=":1" />. | |||

En 1940, le service ferroviaire est suspendu et transféré sur la route. Cependant, moins de trois ans plus tard, la Société des Transports Automobiles de l’Ouest (STAO) décide de rétablir une desserte ferroviaire en raison des difficultés rencontrées par le service de car. La STAO met en service deux autorails Renault ACB et deux BDR (Baudet-Donon-Roussel), assurant trois allers-retours quotidiens sur l’ensemble de la ligne. | |||

En 1945, la STAO adapte des autocars Verney fonctionnant au gazogène pour circuler sur les voies ferrées. Ces véhicules sont accouplés deux par deux à l’arrière, et sont du même modèle que ceux utilisés sur la ligne Mamers-St Calais. | |||

En 1946, la SNCF reprend l’exploitation de la ligne avec des voitures-habitacles (VH) provenant du dépôt du Mans, et assure deux allers-retours quotidiens<ref name=":0" />. | |||

Le 6 juin 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, la gare du Mêle est prise pour cible par l'aviation alliée dans le but de détruire un train allemand chargé de 52 wagons d'explosifs et de munitions. Trois personnes perdent la vie dans ce bombardement, et un quartier entier est réduit en ruines. | |||

Durant l’été 1944, la Résistance sabote la ligne de chemin de fer, rendant son utilisation impossible.<ref name=":1" /> | |||

=== Déclin et fermeture === | |||

Après la Seconde Guerre mondiale, le train se retrouve progressivement concurrencé par les véhicules à moteur. Cette concurrence croissante entraîne une baisse continue du trafic ferroviaire, et la ligne commence à perdre son activité. | |||

En 1953, la route reprend l'intégralité du transport de passagers, mettant fin à l'ère du train pour les voyageurs. Cependant, le transport de marchandises continue d'être assuré par le chemin de fer, notamment dans le Perche, jusqu'en 1969, et entre Alençon et Mortagne jusqu'en 1989.<ref name=":1" /> | |||

La ligne est officiellement déclassée du réseau national le 17 novembre 2001<ref>[https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000592677 ''Décret du 17 octobre 2001 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes de chemin de fer'', Journal Officiel de la République Française, <abbr>n<sup>o</sup></abbr> 247, 2001, <abbr>p.</abbr> 16754]</ref> avant d'être rachetée en 2002 par le Conseil Général de l'Orne. | |||

=== Reconversion en voie verte === | |||

Un projet de réaménagement en voie verte voit le jour en 2004. Les travaux commencent en 2008 et la voie est inaugurée le 13 juin 2010<ref>[http://voievertealencon-conde.over-blog.com/pages/Historique_du_projet-5386824.html ''Historique du projet - Voie verte Alençon / Condé sur Huisne'', blog amateur]</ref>. | |||

== Matériel roulant == | |||

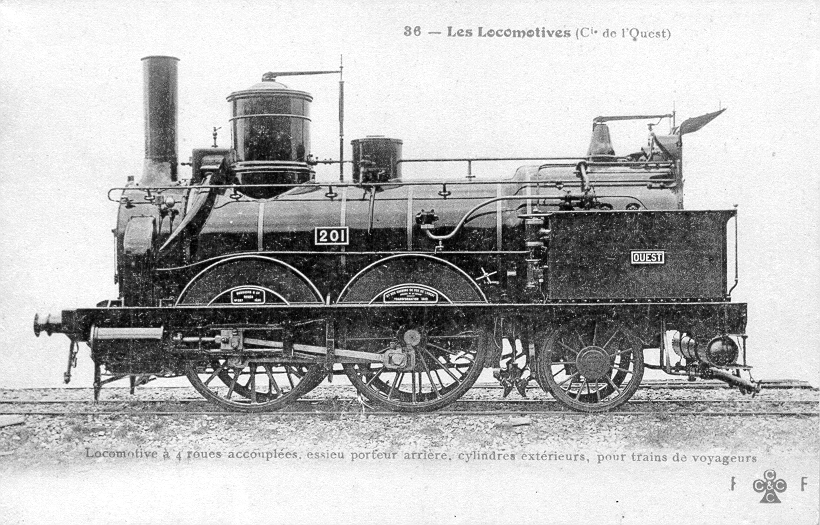

Avant la Première Guerre mondiale, la Compagnie des Chemins de Fer de l’Orne utilise des locomotives 021, 120, 030 et 030T Fives-Lille qui seront hébergées aux dépôts de Mortagne et d'Alençon. | |||

[[Fichier:201-240 Ouest - 021-051-083 Etat.jpg|centré|vignette|705x705px|201/240 Ouest - 021-051/083 Etat]] | |||

Plus tard, des locomotives de type 220, 230, 140 et 230 T les remplacent : | |||

[[Fichier:3701-3745 Ouest – 32-001-045 Etat – 230 TA 1-45 SNCF .jpg|centré|vignette|706x706px|3701/3745 Ouest – 32-001/045 Etat – 230 TA 1/45 SNCF]] | |||

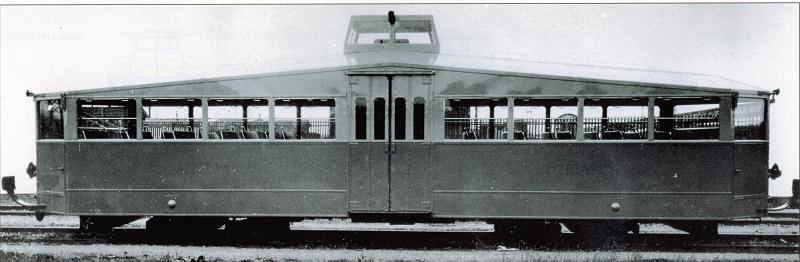

En 1934, les autorails EIC « Pauline » arrivent à Alençon. En 1935, des Renault VH viennent les épauler, et par des CGC en 1937 : | |||

[[Fichier:CGC – ZZ 24601 à ZZ 24604 Etat .png|centré|vignette|800x800px|''CGC – ZZ 24601 à ZZ 24604 Etat'' ]] | |||

Les locomotives de type 230 A, 230 D et 140 C, qui tracte les trains de marchandises cèdent leur place, en 1951, aux deux prototypes diesel 030 DC. | |||

En 1954, des Y 9200 (devenus Y 51200) les remplacent. Ils s’effacent à leur tour en 1958 face au prototype 040 DF (BB 60041) puis aux 040 DE (BB 63500).<ref name=":0" /> | |||

== Sources == | == Sources == | ||

Dernière version du 11 novembre 2024 à 18:00

| Numéro officiel | 423 000 |

|---|---|

| Propriétaire | Conseil Départemental de l'Orne |

| Historique | |

| Mise en service | 6 mai 1873 |

| Fermeture | 1953 - 1989 |

| Déclassement | 17 novembre 2001 |

| Concessionnaire original | Compagnie des Chemins de Fer de l'Orne - Compagnie des chemins de fer de l'Ouest - État - SNCF |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 66,3 km |

| Ecartement | Standard (1,435 m) |

| Electrification | Non éléctrifiée |

| Nombre de voies | 1 (voie unique) |

| Pente maximale | 15 ‰ |

La ligne d'Alençon à Condé-sur-Huisne était une ancienne ligne ferroviaire mise en service le 6 mai 1873, par le Conseil Général de l'Orne, permettant de relier Alençon à la ligne de Paris à Brest via le sud-est du département.[1]

La ligne desservait les gares suivantes : Alençon, Semallé (halte) [PK 6,2], Hauterive (halte) [PK 9,2] Neuilly-le-Bisson [PK 13,6], Le Mêle-sur-Sarthe [PK 22], La Mesnière [PK 27,8], Les Carreaux-Courgeoût (halte) [PK 31,7], Mortagne-au-Perche [PK 37,1], Mauves-Corbon [PK 44,9], Boissy-Maison-Maugis [PK 52,7], Rémalard-Bellou [PK 57,7], Dorceau (halte) [PK 60,3], et Condé-sur-Huisne [PK 66,3].

La ligne ferma définitivement en 1989 suite à un abandon progressif du service voyageurs puis du fret. Elle est reconvertie en voie verte à partir de 2010, offrant alors 67 km d'itinéraire cyclable et pédestre s'intégrant à la "La Véloscénie", allant de Paris au Mont-Saint-Michel.[2]

Histoire

Construction et mise en service de la ligne

Dès 1865, un projet de ligne ferroviaire d'intérêt local entre Alençon et Condé-sur-Huisne est envisagé.

En 1870, une convention est signée entre le Département de l'Orne et la Compagnie des chemins de fer de l'Orne (CCFO), fondée spécialement pour ce projet. En échange d’une subvention de 3 500 000 francs, la CCFO s’engage à réaliser les travaux de construction dans un délai de deux ans après l'acquisition des terrains. Dès lors, des procédures d’aliénation et d’expropriation sont lancées pour obtenir les parcelles nécessaires à l’infrastructure.

Le 12 Mars 1870 un décret impérial déclare la future ligne d'utilité publique.[3]

En 1871, les travaux de construction commencent sous la direction de M. CROCQUEFER, ingénieur en chef de l'exploitation. La ligne doit s’étendre sur une longueur de 66,3 kilomètres et présente des exigences techniques particulières : des pentes et des courbes douces sont prévues pour garantir la sécurité et la stabilité du train. Ces choix impliquent des travaux de terrassement de grande ampleur, bien plus conséquents que ceux nécessaires pour une route traditionnelle.

La construction de cette ligne nécessite également la traversée ou le contournement de nombreux cours d'eau. Pour ce faire, 68 aqueducs et 38 buses sont installés. En outre, 30 ponts sont érigés, dont un pont métallique de 10 mètres au-dessus de la Sarthe, près du Mêle, et deux autres ponts à deux arches, mesurant respectivement 24 mètres et 30 mètres, pour franchir l’Huisne à Boissy-Maugis et à Condé. Parallèlement, plusieurs routes et chemins doivent être déviés pour aménager des passages à niveau. La ligne en compte 153, soit en moyenne un tous les 433 mètres.

Le 6 mai 1873, la construction est achevée dans les délais prévus, et la ligne Alençon-Condé-sur-Huisne entre officiellement en service.

La gestion de la ligne est confiée pour une durée de 99 ans à la Compagnie des chemins de fer de l'Orne. Cette concession comprend des conditions tarifaires fixes pour le transport des voyageurs et des marchandises, ainsi que diverses obligations de service public, assurant ainsi une accessibilité et une régularité pour les utilisateurs.[2]

Période de prospérité

Dès le début du service, le train effectue quatre allers-retours quotidiens, assurant la desserte de plusieurs haltes et stations importantes le long du trajet. Le parcours conduit à la gare de Mortagne-au-Perche, un carrefour ferroviaire majeur de la région. Mortagne-au-Perche se situe en effet au cœur d’un réseau de lignes ferroviaires desservant Alençon, Condé-sur-Huisne, Bellême, Mamers, L’Aigle, Sainte-Gauburge, et enfin Gacé, toutes mises en service en 1881. Après Mortagne-au-Perche, le train poursuit son trajet jusqu'à Condé-sur-Huisne, où la ligne rejoint la grande voie reliant Paris à Brest, facilitant ainsi les connexions vers des destinations plus lointaines.

Le train devient rapidement un moyen de transport essentiel pour les voyageurs et les marchandises, remplaçant en partie les animaux de trait. Toutes les communes veulent alors une gare. Le réseau Ornais se développe jusqu'en 1919, avec 723 km de voies ferrées.

En 1890, la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, déjà responsable de l’exploitation des gares d'Alençon et de Condé-sur-Huisne, manifeste son intérêt pour l’acquisition de la ligne. En effet, la CCFO étant en faillite, elle sollicite l'État afin qu'il exerce son droit de rachat à faible coût, dans l’optique de se voir confier l'exploitation de cette ligne[2].

Le 14 janvier 1890, une nouvelle convention d'exploitation de la ligne est signée entre la Compagnie des Chemins de Fer de l'Ouest et le ministre des Travaux Publics. La convention sera approuvée par la loi du 20 juin 1891, qui intègre la ligne au réseau de la compagnie[4].

Transport de marchandises

Avant la Première Guerre mondiale, l’Orne utilise principalement le transport ferroviaire pour exporter une variété de produits locaux : minerai, matériaux de construction, bois, céréales, produits métallurgiques et textiles. En parallèle, le département importe surtout du charbon, des matériaux de construction, des produits métallurgiques, du vin, ainsi que des engrais et amendements, nécessaires à l’agriculture.

Les productions locales bénéficient grandement de cette infrastructure ferroviaire. Les laiteries, meuneries et distilleries utilisent la voie pour expédier leurs produits, tout comme les producteurs de pommes et de cidre. Les éleveurs, quant à eux, envoient leurs bêtes, notamment depuis la gare du Mêle-sur-Sarthe, en direction des abattoirs de la Villette à Paris. Les éleveurs de chevaux percherons, typiques de la région, utilisent également le train pour le transport de leurs animaux.

Pendant la Première Guerre mondiale, le chemin de fer joue un rôle stratégique crucial pour le transport des troupes et des marchandises. Cette infrastructure devient ainsi un pilier logistique pour soutenir l’effort de guerre, facilitant les déplacements rapides et le ravitaillement des fronts.[2]

Transport de passagers

En 1888, La CCFO emploie 130 personnes, dont la moitié est dédiée aux opérations de transport. Cette année-là, 156 557 billets sont vendus pour le transport des passagers, la « grande vitesse » représente 55 % de son chiffre d'affaires. C’est la période faste des comices, foires et marchés : nombreux sont ceux qui prennent le train pour se rendre au chef-lieu de canton, à la sous-préfecture, à la préfecture, ou encore vers des sites de pèlerinage comme La Chapelle-Montligeon ou Sées, ou des lieux de célébrations religieuses tels que Soligny-la-Trappe. Pour répondre à la demande, des trains supplémentaires circulent même la nuit.

Pendant la belle saison, le train attire de nombreux voyageurs souhaitant profiter des paysages de campagne, des Alpes mancelles, ou des forêts du Perche. À la gare de Neuilly-le-Bisson, située en réalité sur la commune des Ventes-de-Bourse en pleine forêt de Bourse, les visiteurs descendent pour passer la journée dans ce cadre naturel. À proximité de cette gare, une voiture-restaurant Pullman stationne pendant longtemps, servant de salle de réunion au club Lions d’Alençon.

En août 1910, de grandes fêtes aéronautiques sont organisées à Mortagne, attirant des foules. La Compagnie met alors à disposition des voyageurs des wagons à bestiaux pour pallier le manque de places. Le journal Le Perche dira : « à leur arrivée en gare de Mortagne-Aviation, les dames en toilettes claires étaient un peu froissées et prétendaient que "ça puait, la' dans !". Heureusement, leurs compagnons de voyage, dans une ambiance bonne enfant, faisaient tout pour égayer l’atmosphère ».[2]

En 1931, le Chaix Etat affiche 3 aller-retours journaliers d'Alençon à Condé prolongés jusqu'à Nogent-le-Rotrou.[1]

En 1937, cinq trajets aller-retour sont proposés chaque jour entre Alençon et Mortagne, et quatre jusqu'à Condé-sur-Huisne. Le premier autorail part d’Alençon à 7 h et atteint Mortagne à 7 h 43, puis Condé-sur-Huisne à 8 h 19[2].

En 1940, le service ferroviaire est suspendu et transféré sur la route. Cependant, moins de trois ans plus tard, la Société des Transports Automobiles de l’Ouest (STAO) décide de rétablir une desserte ferroviaire en raison des difficultés rencontrées par le service de car. La STAO met en service deux autorails Renault ACB et deux BDR (Baudet-Donon-Roussel), assurant trois allers-retours quotidiens sur l’ensemble de la ligne.

En 1945, la STAO adapte des autocars Verney fonctionnant au gazogène pour circuler sur les voies ferrées. Ces véhicules sont accouplés deux par deux à l’arrière, et sont du même modèle que ceux utilisés sur la ligne Mamers-St Calais.

En 1946, la SNCF reprend l’exploitation de la ligne avec des voitures-habitacles (VH) provenant du dépôt du Mans, et assure deux allers-retours quotidiens[1].

Le 6 juin 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, la gare du Mêle est prise pour cible par l'aviation alliée dans le but de détruire un train allemand chargé de 52 wagons d'explosifs et de munitions. Trois personnes perdent la vie dans ce bombardement, et un quartier entier est réduit en ruines.

Durant l’été 1944, la Résistance sabote la ligne de chemin de fer, rendant son utilisation impossible.[2]

Déclin et fermeture

Après la Seconde Guerre mondiale, le train se retrouve progressivement concurrencé par les véhicules à moteur. Cette concurrence croissante entraîne une baisse continue du trafic ferroviaire, et la ligne commence à perdre son activité.

En 1953, la route reprend l'intégralité du transport de passagers, mettant fin à l'ère du train pour les voyageurs. Cependant, le transport de marchandises continue d'être assuré par le chemin de fer, notamment dans le Perche, jusqu'en 1969, et entre Alençon et Mortagne jusqu'en 1989.[2]

La ligne est officiellement déclassée du réseau national le 17 novembre 2001[5] avant d'être rachetée en 2002 par le Conseil Général de l'Orne.

Reconversion en voie verte

Un projet de réaménagement en voie verte voit le jour en 2004. Les travaux commencent en 2008 et la voie est inaugurée le 13 juin 2010[6].

Matériel roulant

Avant la Première Guerre mondiale, la Compagnie des Chemins de Fer de l’Orne utilise des locomotives 021, 120, 030 et 030T Fives-Lille qui seront hébergées aux dépôts de Mortagne et d'Alençon.

Plus tard, des locomotives de type 220, 230, 140 et 230 T les remplacent :

En 1934, les autorails EIC « Pauline » arrivent à Alençon. En 1935, des Renault VH viennent les épauler, et par des CGC en 1937 :

Les locomotives de type 230 A, 230 D et 140 C, qui tracte les trains de marchandises cèdent leur place, en 1951, aux deux prototypes diesel 030 DC.

En 1954, des Y 9200 (devenus Y 51200) les remplacent. Ils s’effacent à leur tour en 1958 face au prototype 040 DF (BB 60041) puis aux 040 DE (BB 63500).[1]

Sources

- ↑ 1,0 1,1 1,2 et 1,3 D’Alençon à Condé sur Huisne …, Blog Argentan Web Ferroviaire

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 et 2,7 Panneau d'information "Un peu d'histoire" installé à Condé-sur-Huisne, Conseil Départemental de L'Orne.

- ↑ N° 17763 - Décret impérial qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local d'Alençon à Condé-sur-Huisne : 12 mars 1870, Bulletin des lois de l'Empire Français, Paris, Imprimerie impériale, xI, vol. 35, no 1807, 1870, p. 581 - 600

- ↑ N° 23838 - Loi qui incorpore le chemin de fer d'Alençon à Condé-sur-Huisne dans le réseau de l'Ouest : 20 juin 1891, Bulletin des lois de la République Française, Paris, Imprimerie Nationale, xII, vol. 42, no 1413, 1870, p. 1010 - 1011

- ↑ Décret du 17 octobre 2001 portant retranchement du réseau ferré national de sections de lignes de chemin de fer, Journal Officiel de la République Française, no 247, 2001, p. 16754

- ↑ Historique du projet - Voie verte Alençon / Condé sur Huisne, blog amateur